日本は世界でもトップクラスの長寿国。 一方、ワタシが今 暮らしているハンガリーの人たちの平均寿命は日本に比べると低いらしいです。

低いといっても ハンガリーの平均寿命は70歳代の半ばくらいらしいですから、とんでもなく低いというほどでもはない。 町を歩けばお年寄りの姿も多いですしね。 子どもと若い人しか居ないような、そういう国ではありません。 (そもそも日本がトップなんだから、日本と比べりゃ他の国の平均寿命はみんな日本より低くて当然なんだし。)

寿命とダイレクトに関連するのは「健康」、そして健康に密接に関わるのが「食生活」…と言ってもいいと思う。 さらに言えば、「健康な食生活」とは「油脂と塩分を控えた粗食」にある…な~んてね。 カロリー計算も出来ないワタシが言っても説得力ないけれども、でも コレ、日本人の常識でしょ。

ハンガリーの伝統的な食生活って、動物性脂肪(←つまり、植物性油脂や、脳に良いといわれている魚類からとれるような油ではない。そもそもハンガリー人、魚 食べない!!)をた~っぷり摂るんですよね。 現代的な健康志向な食事から考えると、不健康そのもの!

例えば、ハンガリー人は『ラード』を好む。

『ラード』って豚の脂のことです。 動物性脂肪そのもの!!ですね(^^ゞ ワタシはハンガリーへ来る以前は『ラード』なんて 何かすごく特殊な…滅多に使われることのない食材のように思っていたのですが、ハンガリーでは その『ラード』を多用するんです。

普通の料理にも使うし、パン類を作るのにも使うらしい。 また、『ラードをそのまま』(と言ってもイイ食べ方で)食べたりもします。

その一例が『ジーロシュ ケニェール』。 『おにぎり』を知らない日本人はいないように、『ジーロシュ ケニェール』を知らないハンガリー人はいない。 ハンガリーでは大変ポピュラーな食べ物で、『ジーロシュ ケニェール』に愛着を持っているハンガリー人は多い。

『ジーロシュ ケニェール』とは、パンにラードを塗って、玉ねぎの薄切りや塩、パプリカを少々振りかけたものです。 ホントにそれだけの物なので、作るの簡単。 ラードそのものを食べると言ってもよさそうな、とっても「ハンガリーらしい」食べ物だと思います(^^ゞ

かく言うワタシ自身は、ハンガリーへ来てからも『ラード』を買ったことはありませんし、『ジーロシュ ケニェール』も食べたコトがありません。 郷に入っては郷に従う派のワタクシですが、ラードはちょっとなぁ…(^^ゞ

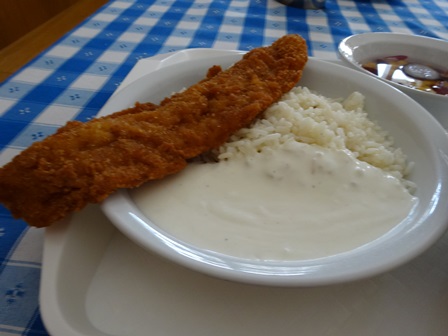

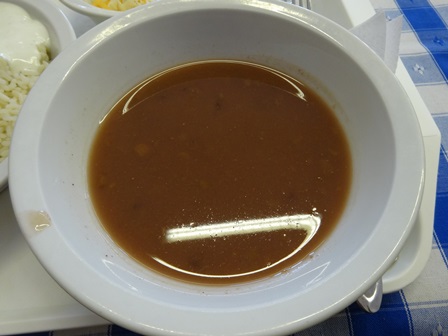

ランチで いつも給食を食べているので、

給食の中に入っているラードは食べてると思います。

しかし、もともとお肉の『脂身』がキライなので、

『ラード』をそのまま食べたいとは絶対に思わない。

ラードの写真もないので、この記事の写真は全然関係ないマグノリアょ♡

…とハートマーク付きで書いたところで、

今回の記事に漂う「ケモノ臭」は拭えないかもしれない…(>_<)